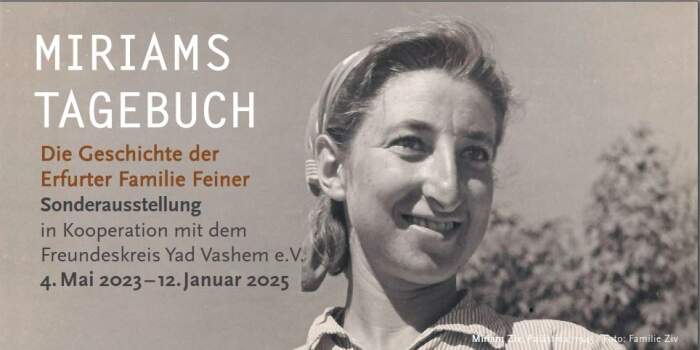

Miriams Tagebuch. Die Geschichte der Erfurter Familie Feiner

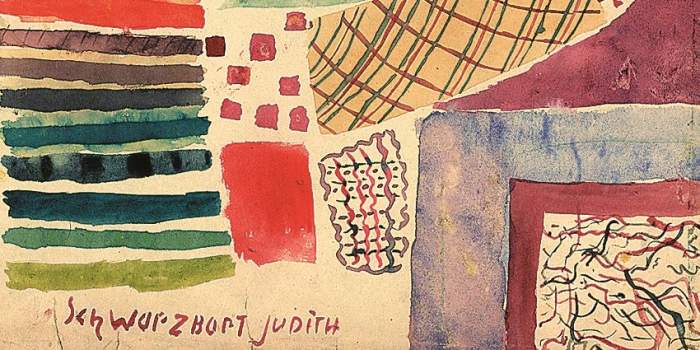

Das Tagebuch der Erfurter Schülerin Marion Feiner, die sich nach ihrer Auswanderung Miriam nannte, ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Shoah und des Aufbruchs in ein neues Leben in Palästina.